おはようございます。

最近SAPIXに通う息子(小5)の就寝時刻がだんだん遅くなってきました。

朝起きるのは7時すぎなんですが、就寝は23時をすぎてしまうこともあります。

検索すると小学校高学年の子供は9時間くらいは寝たほうが良いなんてことも出できます。

このままで大丈夫かなぁ?

ちょっと心配になったので、今日は、息子(小5)の睡眠時間・就寝計画について考えてみることにしました。

結論:中学受験生でも睡眠時間は9時間とりたい

結論からいうと、中学受験生でも睡眠時間は9時間は取ったほうが良さそうです。

どこからそんな数字を見つけてきたかというとこちらです。

理由:なぜしっかり睡眠をとったほうが良いのか

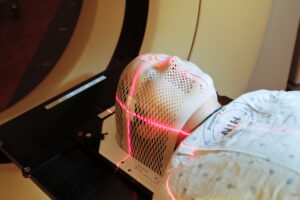

ではなぜ、そんなに睡眠を取ったほうが良いかというと、睡眠を取ったほうが学習効果が高まるからです。

私達が眠っている間には、深い眠りと浅い眠りを行ったり来たりして繰り返しているというのはみなさんご存知だと思います。

その深い眠りの間に知識の定着が進むのだそうです。

そして深い眠りと浅い眠りのサイクルを2回繰り返した後には、中程度の深さの眠りが来るそうです。その中程度の深さの眠りの間に身体の動かし方の習得が進むのだとか。

スポーツ、楽器の演奏、書道なんかの技術の習得はこのタイミングで進むみたいです。

そして朝い眠りの間には、理論的な思考の習得が進むのだそうです。

算数・理科の論理的な問題、国語の読解問題の力はこの間にのびると考えられているようです。

つまり、睡眠は学習における主要な活動であって、睡眠時間を削ることは学習にとって逆効果なんです。

息子(小5)は、社会や理科の暗記経の基礎知識の習得を頑張るとともに、算数・理科の計算問題を解けるようになる練習をしつつ、国語の読解問題に取り組んでいます。

これらの学習を定着し、力をのばすためには深い睡眠(知識の定着)と、浅い睡眠(理論的な思考の習得)が欠かせないのです。

そして最近、息子は息抜き・自由時間で、ルービックキューブにハマってるんですが、それを揃えるための指使いの習得には、中程度の深さの睡眠が重要なのかもしれません 笑

実証:眠るとどれくらい学習効果がアップするか

この本には、よく眠るとどれくらい学習効果がアップするかも紹介されていました。

2007年にハーバード大学のジェフリー・エレンボーゲン氏が行った実験の結果です。

学生を2つのグループにわけ、一つのグループには午前中に学習させ12時間後の夜にテストを受けさせたそうです。そして、もう一つのグループには夕方に学習させ、睡眠を含む12時間後の翌朝にテストを受けさせたとか。

結果は、睡眠を挟まなかったグループの正答率は69%で、睡眠を挟んだグループの正答率は93%だったそうです。

これは、おどろきの結果です。学習をしたあと、しっかり睡眠を取ることは、子供たちの成績の向上につながりそうです。

この結果を踏まえた学習計画

そこで我が家では、息子(小5)の学習時間を夕方とることにしました。今年の1月の後半くらいからずっとそうしています。

小学校の授業後、帰宅・おやつを食べ終わって自宅学習に取りかかれるのが、だいたい16時30分くらい。なのでそこから夕飯まで算数・理科をがんばります。

夕飯をとったら、社会・国語などの記憶系の学習をして、最後に眠る前にもう少しだけ算数の計算問題をやります。

そして22時30分ごろ就寝。

この学習法・睡眠時間での成果は少しずつではじめているのは、先日書いた記事での、算数の正答率が少しずつあがりはじめていることからも感じられます。

まとめ

世間では朝方がもてはやされる風習がありますが、しばらくの間、我が家ではあえて夜型の学習にとりくんでみようとおもってます。

朝おきるのがどうしても苦手、というお子さんをもつ家庭のみなさんの参考になりましたら幸いです。

下の書籍には、このほかにも睡眠が記憶のためにどう良いかということが詳しくかかれているので、興味をもった方はぜひ購入して読んでみてください。

僕は、千円ちょっとのわずかな投資で、息子の成績があがるのなら格安だと思うことにしてます 笑